|

応答スペクトル

前項で紹介したパワースペクトル ( あるいはフーリエスペクトル ) の目的は「実際に記録された地震波の組成を知る」ことにあります。ですから、これを建物の設計という観点から見た場合は、「振幅の大きな周期成分の波に対して建物が共振するかもしれない」というような情報を得ることはできても、実際の応答値を知ることはできません。

それに対し、ここで紹介する 応答スペクトル は「その地震に対して建物がどのような応答をするか」を知るためのものです。建物を設計する人間にとっては、こちらの方がずっと有用になります。

これが何なのかについては改めて説明するまでもないかもしれませんが、一質点系の固有周期をさまざまに変えながら地震波を作用させて実際に応答計算を行い、その最大応答値をプロットしたものです。ここでは横軸に「固有周期」、縦軸に「応答値」をとるのが習慣になっています。

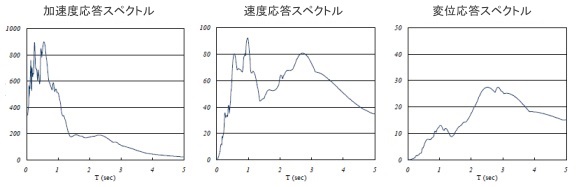

当然ながら、ここにも「加速度」「速度」「変位」という三つの応答スペクトルが存在するわけですが、その一例として、下に El Centro NS という有名な地震波―― 1940 年に米国で記録されたものだが、超高層の設計などでは昔から「地震波の代名詞」のように使われつづけている――の応答スペクトルを掲げておきます。

( http://c-pc8.civil.musashi-tech.ac.jp/RC/ciber/tai/tai_pdf/01_kitamoto-hp.pdf による )

まず、加速度応答スペクトルの周期 0 のところの値を見てみましょう。

周期が 0 ということは ( 理論上は ) 「まったく揺れない = 地面と一緒に動く」ということです。したがって、この時の値は地動の最大加速度そのものになります。そして周期が何らかの値を取り出すと「揺れ」が始まり、グラフが右上がりになって地動の加速度よりも大きな値が記録されていきます。

このことから、ここに記録されている「揺れ」は「地面の揺れ」と「それに伴って生じる質点の揺れ」を加えたものであることが分かります。これは 絶対応答 と呼ばれる値です。

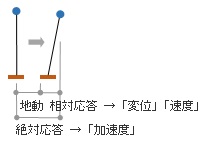

それに対する 相対応答 という値もあります。こちらは絶対応答から「地面の揺れ」分を差し引いたもの――つまり純粋な「建物の揺れ」――で、したがって、周期が 0 で全然揺れないのであれば応答は 0 になるはずです。実際、速度ならびに変位応答スペクトルの方ではそうなっていることが確認できるでしょう。

つまり、加速度応答スペクトルは「絶対応答」、速度ならびに変位スペクトルは「相対応答」で表わされているのです ( 下図参照 ) 。

加速度応答スペクトルに話を戻しますが、ごく大雑把に捉えると、周期 0 から少しずつ右上がりになり、0 から 1 秒の間に「山」を作って、以降は少しずつ右下がりに減少していることが分かります。この「山」の部分、つまり 0.5 秒前後にこの地震波の 卓越周期 ( 地震波を代表するような周期成分 ) があり、このあたりの固有周期をもつ建物が 共振 を起こすわけです。

一方、速度応答スペクトルと変位応答スペクトルの方は周期 0 から少しずつ右上がりになり、ある限度に達するとほぼ平坦になって、さらに周期が大きくなると緩やかに減少するように見える。

で、問題は「なぜこんな風になるのか」ですが、それを理解するには「地震計」というものの原理を考えるのが手っ取り早いと思います。

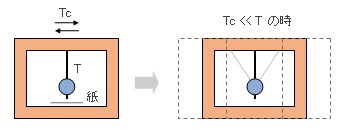

地震計の記録 ( = 波形 ) とは記録紙の上にペンで「揺れ」を記したものですが、記録紙とペンが一緒に動いたのでは役に立ちません。どちらか一つは地震が来ても揺れないような仕掛けになっている必要があるのですが、ここではペンの方を「不動点」にします。

上図の左がその概念図ですが、箱状のものを「土台」とし、その天井に振り子を据えつける。そして土台の床に記録紙を置き、振り子の錘の先にペンを取り付けます。

ここに地震がやって来ると土台 ( = 記録紙 ) が揺れますが、その揺れの周期を Tc とした時、それが振り子の固有周期 T よりも十分に小さければ錘は動きません。「不動点」になるのです。これが上図の右の状態になります ( 長い振り子を手に持ち、手元を素早く揺すってみた状態を考えれば何となく納得できるでしょう ) 。

ですから、地震計としての役目をはたすには「振り子の固有周期を十分に大きくしておけばよい」ということになるのですが、ただし、これはかなり特異な状態です。そこで次に、振り子の周期と揺れの周期の一般的な関係を下図にしたがって見ていくことにしましょう。

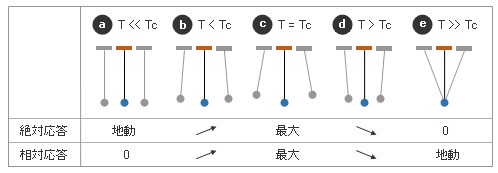

ここにある Tc は地震波の卓越周期、T は建物の周期 ( = 応答スペクトルの横軸の値 ) と考えてください。

まず a の状態ですが、ここでは T が非常に小さくて「ほとんど揺れない」。したがって建物は地面と一緒に動き、絶対応答は地動に等しくなります。一方の相対応答ですが、これは振り子の糸の「傾き」がて表わす値と考えられるので 0 になります。

T の値が大きくなるとしだいに揺れ始め ( 状態 b )、それが Tc と一致した時点 ( 状態 c ) で絶対応答・相対応答とも最大値に達する。いわゆる「共振」です。

さらに T の値が大きくなると揺れは収まってきて ( 状態 d )、最終的には e に落ち着く。これが先に説明した「地震計」の状態です。この時、動いているのは地面の方だけなので、相対応答は地動に等しくなる。

ここから、速度応答 ( あるいは変位応答 ) スペクトルは周期 T が大きくなるにつれて地動の最大値に収束することが分かります。

ところで、応答スペクトルとは、既知のデータをもつ「その地震波」に対する建物の応答を表わしたものです。したがって、その建物に「どういう地震波」がやって来るのか分からない限り役に立ちません。

しかし、その建物に入力される地震波の大雑把な性質ならば予測可能です。なぜなら、立地の表層地盤もある種の振動系で、地震波は ( さらに深い場所からやってくる揺れに対する ) 「応答」を表わしたものと考えられるからです。そして上に述べたような応答スペクトルの一般的な性質はどのような地震波に対しても共通に存在している。

そんなところから、「設計ツールとしての標準応答スペクトル」という考え方が生まれたのでした。

前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ

|