計算機能

四辺固定版 ( 略算 ) の応力

RC規準の (10.1) (10.2) 式により求めます。ただしせん断力と変位については下記の「その他の版の応力」と同様の方法で求めます。

片持ち版・短辺方向一方向版の応力

単位幅の梁として求めます。

その他の版の応力

平板理論にもとづく等方性の薄板とし、差分法を用いて計算します。ただし、差分法から得られる解を辺長比に応じたテーブルデータとして持っているため、計算可能な辺長比の値には以下のような制限があります。

1.0 ≦ Ly / Lx ≦ 4.0 ( 三辺固定長辺自由・二隣辺固定二辺自由・四辺ピン )

1.0 ≦ Ly / Lx ≦ 2.0 ( 上記以外 )

断面設計

曲げによる必要鉄筋断面積は釣り合い鉄筋比以下にあるものとし、RC規準 (13.1) 式により求めます。

入力項目

Lx (m)

短辺の長さ

Ly (m)

長辺の長さ。「片持ち版」「短辺方向一方向版」の場合には無効です。

t (mm)

スラブ厚

dt (mm)

コンクリート縁から短辺方向の鉄筋の重心位置までの距離。長辺方向の計算の場合にはこの値にさらに 10mm を加えます。

w (kN/m2)

床の全荷重 ( 固定荷重と積載荷重の和 ) 。べた基礎の底盤等で上向きの荷重となる場合には、負符号付きで入力して下さい。その場合、応力は絶対値で表示されますが、引張り鉄筋の表示位置が通常の場合と逆 ( 端部下側引張り・中央上側引張り ) になります。

p (kN/m)

片持ち版の先端荷重。支持条件が「片持ち版」の場合にのみ有効です。

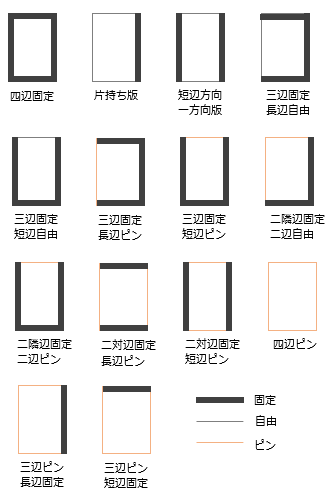

支持条件

下図に示すものの内からスラブ四辺の支持条件を選択します。

荷重種別

断面計算の条件として「長期」または「短期」を選択します。

応力の割増率

計算された応力にこの値を乗じます。

変形増大係数

計算された変位にこの値を乗じます。国交省告示にしたがい、初期値は 16 としています。

コンクリートの単位重量 (kN/m3)

この値が 21 以下の時、使用コンクリートを軽量コンクリートとみなします。この値は、四辺固定スラブの必要版厚を求めるための wp ( 仕上げ重量と積載荷重の和 = w - γ ・ t ) の計算、及び最大変位量の計算時のヤング係数の算出に用いられます。

設計配筋

「短辺端部」「短辺中央」「長辺端部」「長辺中央」の各部位の引張鉄筋の「鉄筋径」と「鉄筋間隔」を選択します。鉄筋間隔が「自動設定」となっている場合は、設計応力に対して必要な最大の間隔を自動設定し、出力欄に表示します。自動設定される鉄筋の最大間隔は短辺方向 200・長辺方向 300 としています。

すべて自動設定 をタップすると、すべての部位の鉄筋間隔が「自動設定」になります。

出力項目

M (kN・m)

単位幅 ( 1.0m ) 当たりの設計曲げモーメント

at (mm2)

上記のMに対する必要鉄筋断面積

Q (kN)

単位幅当たりの設計せん断力

上端筋 ・ 下端筋

指定、または自動設定された配筋を表示します。鉄筋はすべてダブル配筋になります。

検定比

必要鉄筋断面積を、表示されている配筋の断面積で除した値

必要スラブ厚 (mm)

四辺固定または片持ち版の必要最小スラブ厚で、RC規準 18 条 1 の規定により計算される値

t / Lx

スラブ厚を短辺長さで除した値

最大変位量 (mm)

変位の最大値で、計算値に割増率を乗じた値。( ) 内はその値の短辺長さに対する比。

τmax (N/mm2)

スラブに生ずる最大のせん断応力度。

|