|

偏心率とは何なのか - 1 -

偏心率という値についてよく分からないことが二つある。

一つはその制限値 ( あるいは推奨値 ) とされている 0.15 という数字の意味で、もう一つは保有水平耐力計算における形状係数 Fe の取り方――現行基準ではこの値を偏心率 0.3 で「頭打ち」にし、 1.5 という一定値にしている。これは「保有水平耐力を 1.5 倍に割り増してさえおけば、どんなに偏心が大きくても問題ない」と言っていることになるのだが、本当なのだろうか ?

そんなわけで、そのあたりを私なりに調べてみたのだが、どうやら上の二つの疑問は「偏心率とはそもそも何なのか」という基本的な問いに行き着いてしまうようだ。以下は、このあたりに関するレポートである。

最初に基本的なことを復習しておくと、偏心によって生じる被害とは、建物の「重心位置」に地震力が作用した時、建物が「剛心位置」を中心として回転するために起きる。だから重心位置と剛心位置の間の距離、いわゆる「偏心距離」が大きいほどこの現象は起きやすい。

一方、偏心距離が大きくても、回転に対する抵抗力、つまり十分な「回転剛性 ( = 捩り剛性 ) 」が備わっていれば建物は回転しない。

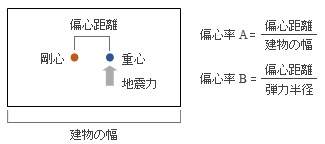

そこで、この二つの要素を組み合わせた「偏心率」という値で建物の「捩れやすさ」を表わすことにした。その最も分かりやすい表現は「偏心距離を建物の幅で割る」というもので、下図の「偏心率 A 」になる。これは建物の幅、つまり回転に抵抗するアームが長いほど捩れにくいという考え方で、新耐震設計法の施行前まではもっぱらこの値が設計の指標として――たとえばこの値を 0.2 以下にする、というように――使われていた。

上にある「偏心率 B 」が現行の建築基準法の値である。この分母にある「弾力半径」とは捩りモーメントの大きさを長さの次元に変換したもので、これが大きいほど捩れにくいことになる。

これらの値には一長一短がある。

おそらく、工学的な見地からは後者の方が優れているということになるのだろうが、こちらには「直感的な把握が難しい」という欠点がある。たぶん多くの構造設計者は、図面を見て「この程度の偏心なら 0.15 以内に収まるだろう」と思っていたものが NG だったり、あるいはその逆だったりして戸惑った経験があるのではないだろうか ?

ようするにこの値は「計算してみるまで分からない」のだ ( それを「欠点」と見なすことには異論があるかもしれないが ) 。

それからもう一つ、この値は「どこまで大きくなるのか」がよく分からない。

偏心距離が建物の幅を超えることはないのだから、偏心率 A の極値は 1.0 である。

これに対する偏心率 B だが、式を見た限りでは、分母の弾力半径がどんどん小さくなると偏心率はどこまでも無限大に大きくなるような気がする。たしかに理論的にはそうなのだが、しかし分母 ( 捩り剛性 ) が動くにつれて分子の値 ( 偏心距離 ) も変わるはずだから、無制限に大きくなることはないだろう。何らかの「常識的な範囲」があるはずだ。

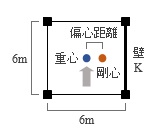

そこで、下図左にあるような簡単なモデルで試算してみた。

この建物の重心は図心位置にあり、4 本の柱は単位の剛性 1 をもっているものとする。右側の表は、ここにある壁の剛性 K を順次増加させながら偏心率 A 及び B の値を計算したものである。

|

| K の値 |

偏心距離 (m) |

偏心率 A |

偏心率 B |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

100

∞

|

0.600

1.000

1.286

1.500

1.667

1.800

1.909

2.000

2.077

2.143

2.500

2.647

2.885

3.000

|

0.100

0.167

0.214

0.250

0.278

0.300

0.318

0.333

0.346

0.357

0.417

0.441

0.481

0.500

|

0.151

0.267

0.364

0.447

0.521

0.588

0.650

0.707

0.761

0.811

1.213

1.515

2.849

3.000

|

|

ここでの偏心率 A の極値は 0.5 だが、いくらなんでも、通常の建物でそこまで剛性が偏るはずはない。せいぜいが 0.3 を少し超えたあたり、つまり偏心距離が建物の幅の 1/3 くらいというのが常識的な限度ではないだろうか ( 格別の根拠はないが、何となく ) 。

となると、それに対応する偏心率 B の値は 0.7 から 0.8 くらいである。これを偏心率 B の「常識的な上限」と見なしてもよさそうな気がするのだが、これはあくまでも単純なモデルで試算したもので、どこまであてになるのかは疑わしい。

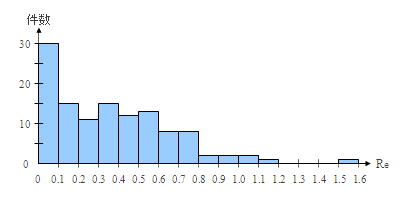

そこで、実在する複数の建物について偏心率を計算したものがないかと探してみたところ、小野寺順一・熊谷元行「 RC 建物のねじれ被害と偏心率・耐力の関係及びねじれに関する形状係数 Fe についての検討」という論文 ( 日本建築学会大会学術講演梗概集 1984 ) があった。

ここには、過去の大地震時に捩れ振動による損傷を受けたと目される計 25 棟の建物について、基準法にもとづく偏心率を算定した結果が一覧表として掲載されている。対象とする建物の各階・各方向についてすべて計算しているので偏心率のサンプル数は計 120 個に上るが、それをこちらで値ごとに集計したのが下の棒グラフである。

これを見る限り、さきほどの「偏心率の常識的な上限は 0.7 から 0.8 くらい」という推測もあながち間違ってはいないようだ。

( 念のために補足すると、上の表で偏心率 0.1 以下が最も多くなっている主たる要因は、これが対象とする建物のすべての階のすべての方向について計算しているためだと思われる。また、これらの建物はすべて新耐震設計法の施行前に設計されたものである。 )

| 1 | 2 | 次へ

|