2018 年版RC規準は買うべきか ?本を開くと冒頭に「改定の序」があって、ここに今回の改定内容が参照頁とともに丁寧に記載されている。これは画期的なことで、利用者にとっては大変助かるのですが、しかし見方を変えると、この 1 頁強の内容さえ見ればほとんど規準の全容がつかめてしまうほどのマイナーな改定である、ということも言えるわけです。 じっさい、実務設計者にとって差し迫った問題となる「計算式の変更」はほとんどありません。となると、すでに旧版 ( 2010年版 ) を持っている方にとって、税込 7 千円強を投資して新版 ( 2018年版 ) を買うべきか、というのは大いに迷うところでしょう。 そこで、そのような方のために、「主として実務の観点から見た 2018 年版」という内容をまとめてみることにしました。 ( なお、ここでは「こう変わった」しか書いてませんが、「何故こう変わったのか」を知りたい方は迷わず新版を買ってください ) 。 |

||||||||

| 付着の計算 | ||||||||

|

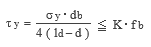

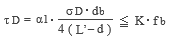

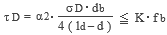

具体的に本文中の式が変わったのは、「16 条 付着および継手」の「1. 付着」の項だけです。以下、順を追って見て行きます。 通し鉄筋の付着長さ ld この値は、旧版では「両端が曲げ降伏する場合」「せん断ひび割れが生じない場合」の条件に応じて式が使い分けられていましたが、新版ではたんに「部材の内法長さ」になりました。 これは ld の値を従来より大きくとることにより、結果として長期および短期の損傷制御の検討時の付着応力度を小さ目に評価することになりますので、明確な「旧版の緩和規定」です。 大地震動に対する安全性の確保 旧版では、これに関する検定式は一つしかなく、通し筋・カットオフ筋ともに同じ式が使われていたが、新版では個別の式になりました。以下は新旧の式の比較。

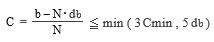

旧版の σy・τy が旧版では σD・τD となっていますが、これは「曲げ降伏しない部材」も対象に含めたための処置で、曲げ降伏する部材では σy・τy と同じになる ( 通常は気にしなくてよさそう ) 。 新版で明確に違っているのは、通し筋・カットオフ筋ごとにある α1 ・ α2 という係数の存在で、これは以下のように定められています。 ・ 通し筋の α1 1段目の鉄筋 : 2 , 2段目の鉄筋 : 1.5 ・ カットオフ筋の α2 1段目の鉄筋 : 1 , 2段目の鉄筋 : 0.75 さらに、通し筋の式の分母にある L' という値。これは全鉄筋が通し筋の場合は部材の内法長さ L ( = 付着長さ ld ) で、通し筋とカットオフ筋が混在する場合は以下の値とすることになっている ( 式の右辺第 2 項は「カットオフ筋が不要となる断面までの距離 l ' 」 ですが、これについては後述 ) 。 L' = L - ( カットオフ筋の断面積 / 通し筋の断面積 )・( L / 2 ) その他の記号があらわす値については変更ありませんが、ただし、検定式の右辺の補正係数 K の計算に使う係数 C の計算にオプションが追加されている。 この値は、旧版では「鉄筋間のあき・最小かぶり厚さ Cmin の 3 倍・鉄筋の呼び径 db の 5 倍、のうちの最小値」でしたが、以下の式で計算してもよい、とのこと ( b は部材の幅・N は付着割裂面の鉄筋本数 ) 。  ―― ところで、実務設計者の立場から気になるのは、旧版と新版の検定結果の違いでしょう。 上述の通り、「安全性の検証」の変更箇所はかなり込み入っており、式の上で単純に比較することはできないものの、いくつかの例で試算してみると、「旧版で検証したものを新版で検証して NG になることはない」と結論づけて構わないように思えます。 つまり全体として、新版の付着計算の変更は「旧版の緩和既定」なのです。 せん断ひび割れ強度 Qc これは新旧版の「計算例」を比較して気がついたことで、とりたてて取り上げるようなものではないかもしれませんが、新版の例題ではこの値を「ひび割れを許容しない長期許容せん断力」としています ( 旧版ではひび割れ強度の汎用式から求めていた ) 。 考え方をより単純化した、という事なのでしょう ( 納得できるところ ) 。 大地震動に対する安全性の確保時の鉄筋の降伏強度の割増し これも上と同様、新版の「例題」を見ていて気になったのですが、「大地震動に対する安全性の確保」の検討時に、鉄筋の短期許容引張応力度 ( = 降伏強度 ) を 1.1 倍に割増した値を σy として使っています。「強度上昇分を考慮して」というコメントがあるものの、本文中にそのような記述は見当たらない。また、規準のこれ以外の箇所でも「鉄筋強度を 1.1 倍に割増す」という考え方は使われていないようです。 こういうささいなことが確認検査の現場でよく問題にされるのですが、さて、どんなものでしょう。 カットオフ筋が計算上不要となる断面 構造規定の中に「カットオフ筋は計算上不要となる断面を超えて部材の有効せい d 以上延長する」というのがあります。 この「カットオフ筋が計算上不要となる断面の位置」を字義通りに求めるには部材の曲げモーメント分布が必要ですが、旧版本文にはその方法についての具体的な指示はなく、「例題」ではこれを「長期曲げモーメントが端部から中央にかけて直線的に変化する」という仮定のもとに求めていました。 新版ではこれを明確化し、ざっくり求めることにしたのですが、この値 l ' の計算式は、上記の L' の計算式の右辺第 2 項に相当します。あらためて書くと以下の通り。 l ' = ( カットオフ筋の断面積 / 通し筋の断面積 )・( L / 2 ) |

||||||||

| 基礎スラブの許容せん断力 | ||||||||

|

新版の本文中で計算式の変更があったのは「16 条 1. 付着」だけ、と書きましたが、正確にいうと、もう一つあります。「20 条 基礎」において、 基礎スラブの許容せん断力の計算に α ( M / Qd による耐力の増大率 ) を考慮してもよい となったのですが、これについては、特にここで説明を加えるまでもないと思うので割愛します。 |

||||||||

| 有孔梁の終局せん断強度 | ||||||||

|

これは解説中にある式の「補足」という性格のもの。 有孔梁の終局せん断強度 Qsuo を求める式 ( 解 22.3 ) の中に、補強筋の強度をあらわす項がありますが、これが以下のように変更されています ( ps : 補強筋比 , sσy : 補強筋の降伏強度 ) 。 旧版 0.85 √ ( ps・sσy ) → 新版 0.85 √ Σ ( ps・sσy ) 新版で追加された Σ は複数の補強筋 ( 縦 / 斜め / ワイヤメッシュ ) の和をあらわしたもので、これはようするに、「旧版の式では強度の異なる複数の補強筋が使われた場合の取扱いが明確でない」との理由によるもの。 ちなみに、小社製のプログラム「RCチャートPlus」に含まれる「有孔梁の設計」では、すでにこのような考え方が採用されています。 ( 2019.1.31 ) ツイート | ||||||||