|

偏心率とは何なのか - 2 -

基準法に定める偏心率とは建物の「弾性剛性」をもとに算出される値である。そこでこれを「静的偏心」と呼ぶらしい。

これに対し、( それにもとづく形状係数が保有水平耐力の算出時に使用されることからも分かるように ) 偏心率という値はもともと「大地震時に一部の部材が塑性化する」ことを前提にし、それを制御する目的で作られた値である。したがってこちらは「動的偏心」と呼ばれる。

一般に、動的な偏心量は静的な偏心量よりも大きくなる。その理由は、弾性状態において大きな応力を受ける ( 偏心によって建物が「振られる」側の ) 部材が早期に塑性化して剛性を失うことにより、さらに偏心の影響が増大するからである。

となると、ここで二つの疑問が湧いてくる。

一つ目は、静的偏心で問題にされるのは「剛性」なのに、動的偏心では「耐力」が問題にされること。しかしこれについては、剛性と耐力はほぼ比例する――大きな断面の部材は剛性も耐力も大きくなる――と考えればそれなりに納得はできるだろう。それにそもそも、「耐力の偏心」という考え方は現在の一次設計には馴染まないかもしれない。

そしてもう一つは、「それならば早期に降伏する部材の耐力を割り増せばいいのであって、形状係数を使ってその階全体の耐力を割り増す必要はないのではないか」という疑問である。実際、「立体モデルの増分解析を行っていれば偏心による部材の降伏を追跡できるのだから、そこに改めて形状係数を適用する必要はない」という考え方は現行の制度下でも通用するらしい ( という話を聞いたことがある ) 。

たしかに、新耐震設計法が制定された 1981 年の時点では「立体モデルによる増分解析」などまったく念頭になかったはずで、そのために「階全体の耐力を割り増す」という方向に落ち着いたということは十分に考えられる。

それはともかく、そろそろ「形状係数の値」という具体的なな話に移ることにするが、それが決められた具体的な経緯については私は知らない ( そういうことは調べようがないので ) 。

ただし、基準の制定後にその妥当性を検証した論文ならいくつかあるようだ。

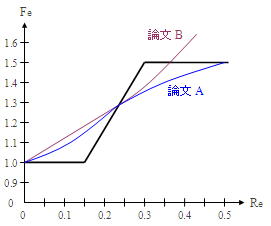

日本建築学会「建築耐震設計における保有耐力と変形性能 ( 1990 ) 」という本の P.468 に「偏心率と耐力割増率」というグラフが載っていて、そこに基準法の Fe の値と、三つの論文で提案された割増係数の値がプロットされている。そのうちの一つについては内容が確認できないので、残りの二つのものについて写し取ったグラフを下に掲げておこう。

このグラフは横軸を偏心率 Re、縦軸を形状係数 ( = 耐力割増係数 ) Fe としたもので、黒い実線が基準法の値を表わしている。

ここにある論文 A は前項で紹介した「 RC 建物のねじれ被害と・・・」を指す。これは被害を受けた実在の建物の調査にもとづき、「これらの建物が被害を免れるためにはどれくらいの耐力が必要になるか」を回帰的に求めたものである。

論文 B は秋山宏「鋼構造多層骨組のねじれに対する Fe 値について」 ( 日本建築学会論文報告集 1984 ) で、こちらは鋼構造骨組を対象にした応答解析の結果から理論的に導き出したものになる。

これらを比較してみると偏心率 0.3 あたりまではよく近似しており、基準法の値についても「そんなものかな」という感じがするわけだが、注目したいのは偏心率 0.15 の近辺である。

このあたりの縦軸の値を読み取ると 1.1 から 1.2 の間ぐらいになっている。ここから「偏心率 0.15 のものでも 1 割から 2 割程度の耐力割増しが必要」ということが分かるのだが、しかしこの程度であれば、設計地震力を割り増したり、あるいは保有水平耐力の確認等を行うまでもなく、「設計上の余力」として暗黙の耐力が確保されている可能性が高い。したがって、偏心率 0.15 以下の建物については特別な配慮は要らないだろう。

――というのが、まさに「偏心率 0.15 」という規定の根拠なのだった。

というわけで、次は「形状係数の頭打ち」という疑問の方に移るが、結論からいうと、これについてはよく分からない。

たしかに、論文 A のグラフと基準法の値を比較すれば、偏心率 0.3 超の部分も「そんなものかな」と思えなくもないが、しかしこれは偏心率 0.5 までの話である。「その先」がどうなるのかは分からない。この論文の性格を考えれば、あるいは、0.5 超のものはサンプル数が少なくて信頼性に乏しいと考えたのかもしれない。

そしてもしかすると、基準法の方も「それ以上のこと = 偏心率が 0.5 を超えるもの」については考慮していない可能性がある。「そこまで偏心した建物をあえて設計するのであれば、それは設計者自身がよく考えてやってくれ」というのであれば、それはそれでいいかな、という気もするのだが ( 個人的には ) 。

最後は余談。

先にふれたように、特にコンクリート系の建物の場合、「図面を見るとさほど偏心しているように思えないのだが、計算してみたら偏心率が 0.15 を超えていた」というケースはよくある。そういう時に設計者はどうするかというと、「壁にスリットを入れて偏心率をおさえる」か、あるいは「そんなことは気にせずルート 3 に行く」のどちらかだろう。

そのようにして結果的に「変形性能に富んだ建物」にするわけだが、これは別の見方をすると「へなへな」でもある。

しかし多少の偏心があっても、相応の剛性 ( = 耐力 ) があれば損傷を受けることはないはずである。そこで、すぐに「変形性能」の方に顔を向けるのではなく、たとえば「設計地震力を割り増す」等の救済策がそこにあってもいいような気がするのだが、どんなものだろうか。

「剛性の小さい無偏心の建物」と「相応の剛性をもつ偏心した建物」、はたしてどちらが「耐震」なのか、という問題は改めて考えてみる必要があると思う。

前へ | 1 | 2

( 文責 : 野家牧雄 )

|